KashunStudio

《带编号的玫瑰》

——关于个人作品展的回顾——

梁嘉舜

Leung kashun

11月30日,

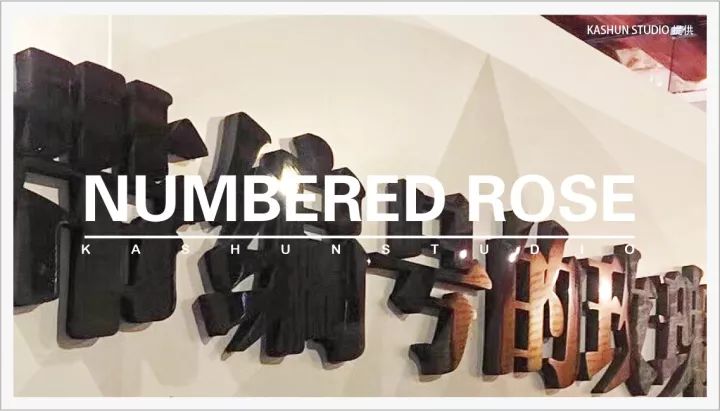

“带编号的玫瑰——梁嘉舜个人作品展”

在广州市越秀区中山四路一号,

东平大押博物馆四楼BEN廊闭幕。

这是我人生的首次作品展。

11月25日,

展览开幕。

当天并没有安排开幕式,

没有安排发言,

或是怕情感不受控制吧。

说实话,

办画展并不容易。

虽然展览面积不过70平米;

展出的作品不过10张,

但是,

这几乎倾尽我所有。

相比我的自述,

或许,

黄颂豪先生的文章,

能表达得更真实些。

带编号的玫瑰

文|黄颂豪

艺术史家贡布里希在其《艺术的故事》一开始就指出:没有所谓的艺术,只有艺术家。以前是用有色土在洞窟的石壁上大略画出野牛的形状,现在则是购买颜料为招贴板设计广告画……贡氏的论述让艺术变得具体。现如今,“艺术”充斥于社会的每一个微细素像,却似乎与我们没有什么关系。作为这几十年获利阶层之一的艺术家,似乎一门心思关心的更多是如何成功、如何获利、如何制造话题,对于作品的质量,对不起,那不在考虑之列……

梁嘉舜就是在这样的背景之下,决心成为一个具体的艺术家,创作出具体的艺术作品。

三年前,梁嘉舜用自己工作多年的积蓄做了三件事:在广州大德路租了一套房子;将父母佛山的旧房子卖掉,另外买了一套新的;买了一台微型SUV。这三件事做完,这家伙可算是一贫如洗。从外表看来,就如同游魂一般:生活远离人群、远离大众娱乐,与前女友留下的一只猫一起在广州相依为命,维持最简单的生活方式。而他自己看来却相当享受,因为,他可以安心于自己最倾心的一件事情——画画。

从梁嘉舜这几年干的事情可以窥见他本人一些与众不同的特点,以及他们这一代人与之前人群的区别。表面上看,这些事情不过是房子、车子等等正常人必须面对的问题,没什么特别的。但细究其原因,你会发现,这其中的每一项都具有明确的目的指向以及精心策划。租房子的目的是为自己创造一个合适的创作环境以及自由的创作氛围,这个行为可以看作是梁嘉舜对绘画这一古老行当的尊重,以及对于成为艺术家身份这件事情上所下的决心:我决定真的走下去了;卖掉佛山父母的旧屋,换一间新的,是为了彻底除去产权中不清楚的成分,换句话说,就是将目前财产中可能的危险清除。因为,梁嘉舜清楚自己选择道路的风险,在现在有能力的时候,先让父母和自己彻底安心。他并非一无所有,在为人子这件事情上,自己应尽的责任,他并没有回避。

当这些目的指向一一明晰的时候。梁嘉舜这一代人的行为特征是如此鲜明:我的命运我自己做主,我的事情我自己搞定。

当梁嘉舜在大德路以每月6000元租房子的时候,很多人认为这显然超越了他的收入水平,甚至冷嘲热讽的声音也不在少数。当然,从正常人的观念出发,这些指责并非全无道理。只不过从那时起至今,梁嘉舜创作了大大小小二十多张作品。这二十多张画,意味着他在三年多时间里的每一个不眠之夜的思考与劳作,意味着反复不断的自我肯定与自我修正过程,意味着迎接晨曦的狂喜与回望黑夜的沮丧。从那时起,梁嘉舜开始培养出自己的欣赏群体,并使之不断扩大——除了执着,还有精明,这个南人不简单。

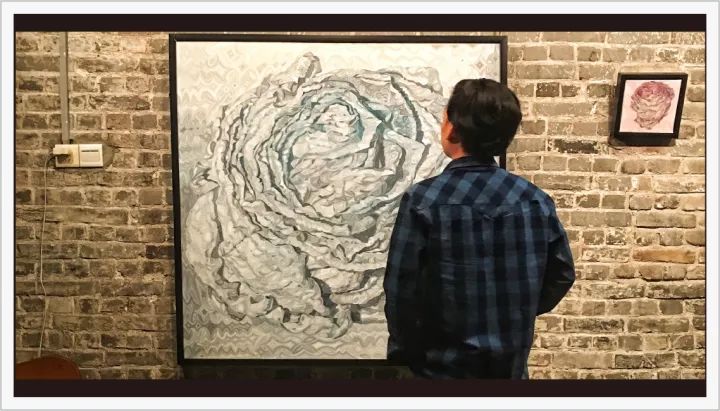

如果要归根溯源,梁嘉舜属于“技术流”,在当今时髦的潮流之下似乎有点不合时宜。显然,这是他主动选择的结果。在用心研究过过往对视错觉的表现后,对于技术,他有自己独特的解释:画面上之所以出现这样的造型,那样的效果,是因为画者有那样的“动作”,每个人都有属于自己的“动作”。当独有“动作”成为一套完整的语汇,个人特点必然突出。有见及此,“动作”成为了梁嘉舜绘画的一个关键词,一个根本的出发点。延着“动作”——画者转换自然与创作的编码方式,就不难进入他构建的玫瑰世界,一个刻意营造出来的世界,梁嘉舜的世界。

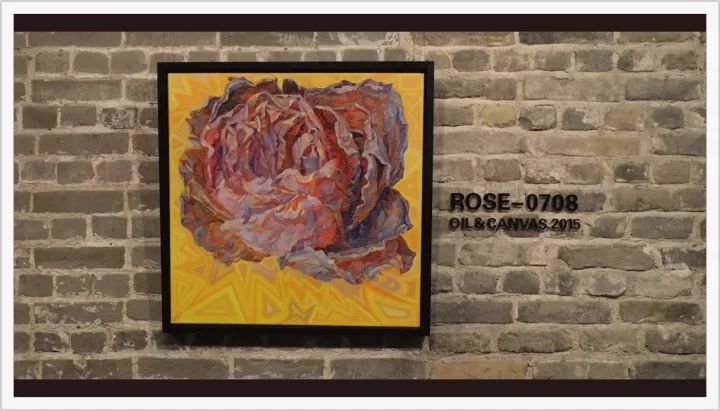

玫瑰,是梁嘉舜试图重新定义他和世界关系而刻意选择的视觉符号,画的是玫瑰,说的是人。玫瑰的世界,当然并不仅仅只是璀璨夺目,光彩照人。编号,是与生俱来,还是画者的把戏?在此,梁嘉舜有一种意图,他似乎想将时间的延伸状态刻意凝固,以重叠而不清晰的节点营造空间的错觉,在真实与虚幻、三维与二维之间不断切换。观者在切换过程中,平常所谓的感情元素也被消解得支离破碎——在这样的观看语境下,再谈喜、怒、哀、乐似乎已显多余,进而产生疑问:“这是我吗?”

绘画这个古老的行当在当下变得无比复杂。在各种潮流观念与利益关系的裹挟下,衍生出万花筒般的变体与外衣。无论有多少面貌,对于一个画者而言,不外乎就是画什么和怎么画的问题,对于梁嘉舜而言也一样。对于他来说,想法与表达具有同等的意义——如果你觉得我在炫技,那是因为我的技术还未达到我的要求。

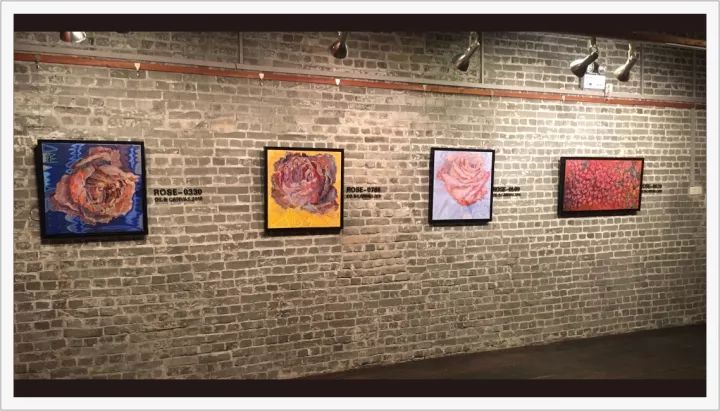

本次展览,

展出了本人3年来10张具有代表性的作品,

这些作品都在某阶段中解决了某种问题。

更多的是解决技术问题,

因为,

在绘画上我一直坚持:

想法需要技术支持。

没有技术支持,想法就无从依靠。

这次展出的作品呈现的是:

从找到属于自己的艺术语言起,

到逐步完善这套语言系统的过程。

不少观众提出疑问:

“这些编号有什么含义?”

关于编号,

就像我们的身份证号码、

车牌号码、

护照号码一样。

是识别其身份的符号。

当然,

这些编号有其实际的意图。

但我认为,

欣赏艺术作品的关键在于,

观者在其中作出各式各样的解读,

这样十分有趣。

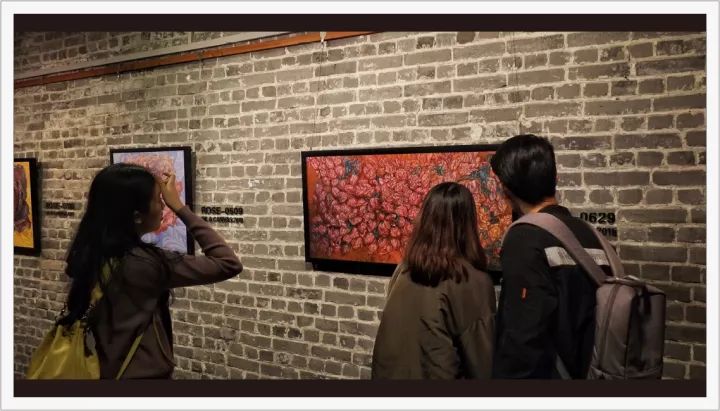

在现场,

不少观众第一次接触艺术作品。

还有观众对着作品思考半天,

提问:

“玫瑰的编号在哪里?”

这是一个好问题,

但我还没有将号码“写”在画布上的打算。

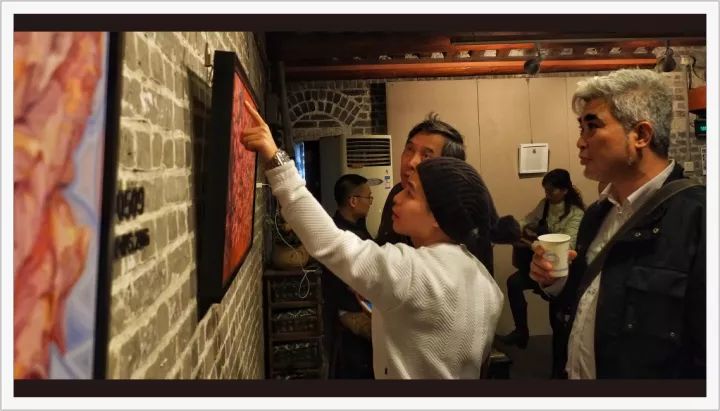

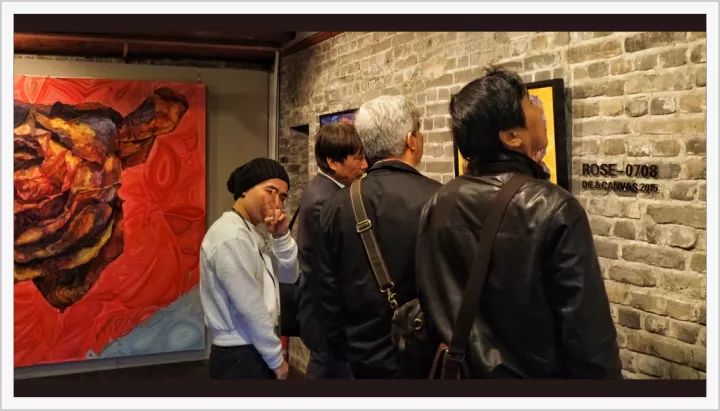

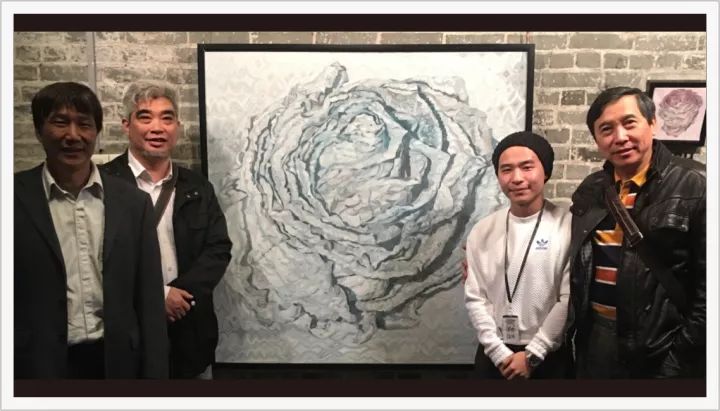

向嘉宾介绍作品。

向嘉宾介绍作品。

“YEAH … …”

“YEAH … …”

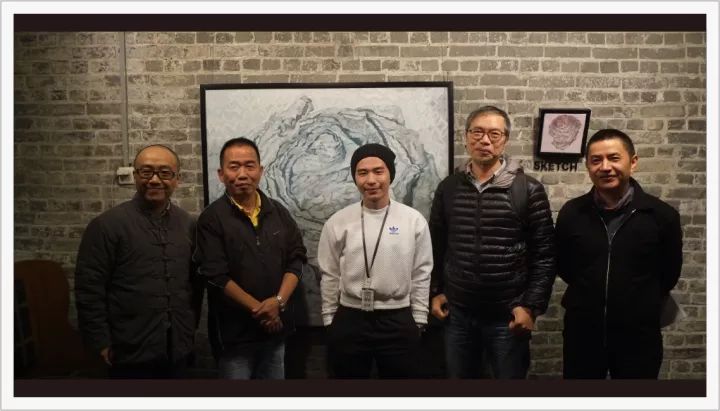

与黄颂豪先生在现场交流。

与江山先生在现场交流。

与叶国新先生(左一)、黄颂豪先生(左二)及郭慈先生(右一)合影。

与戴小乐老师(左一)、杨文伟老师(左二)、唐小明老师(右二)江山先生(右一)合影。

感谢策展人黄颂豪先生;

感谢我的大学老师;

以及感谢嘉宾们到展览现场参观。

感谢特意前来参观的朋友。

感谢BEN廊。

当然,我最感谢的:

我的父母。

以上是展览开幕当天的节选,

感谢开幕当日以及后来前来参观作品的老师及朋友。

最后,

是本人的一篇创作体会:

这就是我

文|梁嘉舜

连接广州市东西两边有两条主干道——东风路与环市路。在这两条繁忙的主干道之间有一所大学——广东工业大学(东风路校区)——我毕业于这所大学。

这所学校与别的院校一样——都有一堵围墙,这堵围墙似乎暂时阻隔世俗的现实;暂时阻隔闹市的烦嚣,好让学子们在校园内享受直面社会前最后的求学时光。在那片围墙内,我与其他学子一样,对围墙外的世界充满着好奇与希冀,因为那堵围墙外彰显的是广州最五光十色、最精彩纷呈的一面。

毕业后,我从学校宿舍搬到单位宿舍。巧合的是,单位分派的宿舍也坐落于一个同样呈现广州繁忙的地方——一个交通极其拥堵的地方——罗冲围。更巧合的是,那里也有堵围墙。

罗冲围有个客运站,这个客运站每天人来人往,他们或满抱期盼而来;或带着失望而归,从他们的行头上看,这些人都并不富有。经过客运站,拐个弯,走一段短短的路程后,就到了单位宿舍,走进宿舍的围墙,便会让人产生一种稳定感。这种稳定感或许是墙外人所期盼的。

我,从那堵围墙走到这堵围墙,它让人感觉到安全的,同时,它亦掩盖了这个世俗社会我不了解的方方面面。

从宿舍门口往围墙外眺望,我觉得自己像一只草虫。有别于齐白石的草虫,在齐白石所画的草虫身上,我看见的是悠然自得的世界。显然,我身处的是繁华喧嚣的世界。于是,在罗冲围的宿舍里我画了一批草虫,这些草虫是我借鉴齐白石作品创作的,不同的是,我给这些虫子披上钢铁的外衣与卡通的面貌。

直到后来,我与我家猫咪搬到没有围墙的员村,往后一年,我依然以草虫为母题的创作——直到某天晚上的宵夜。

从广州西边(罗冲围)搬到东边(员村)历时三年多,这三年我眼看朋友们在这个大都市为自己的事业苦苦挣扎;眼看同学们被迫离开广州另谋出路,直到那位与我一起在员村度过两年时光的老友跟我说:“在这里我看不到出头之日。”不久后,他离开了广州,回到自己的老家。

他离开广州之前的日子里,我与他几乎每天晚上一起宵夜。这个习惯直到他离开后依然没有改变。

某天晚上,我坐在路边烧烤档吃烤串的时候,听到隔壁桌的小伙子对伙伴说:“我读完小学就出来打工了,来广州已经两年,每天干的那么累,店长还扣掉我5块钱!”这句话触动我,并将我的思绪带到遥远的回忆——带到我人生的第一节课上:当时老师向我们提的第一个问题是:“同学们,长大后你们的理想是什么?”记得当初最多同学回答的是科学家、警察、宇航员等崇高的职业。老师接着说:“那么,你们要好好学习,为理想而努力。”我相信,那位被扣掉5块工钱的小伙子亦曾被问及类似的问题。回想当初对老师作出的回答,现在我们似乎与最初的愿景相距甚远,心中都有不能如愿的事与物。

于是,我决定画出欲求不满的作品。

有别于父母的年代,他们离开了这堵围墙便进入那一堵围墙,工作、婚姻、住房… …这一切都显得那么理所当然;这一切都被安排得那么井然有序。而我们所身处的这个年代:金钱、爱情、亲情、友情、事业等事物在希望与失望、理想与现实等情感中互相纠缠交织。在各种各样无可奈何下作出这样那样的决定,及此,我认为一切都是情之所至——这是选择玫瑰作为母题的原因。

陈奕迅的《富士山下》有一句歌词:我绝不罕有,往街里绕过一周我便化乌有。

完成《ROSE-0629》之后再也没有画花叶和花梗。因为我们自来到这个世界起,就有属于自己的编号,是独一无二的编号,这说明:“我罕有。”我们都是唯一的,不可代替的——这就是我。

此为原创内容,如需转载请表明出处。

微信扫一扫

关注该公众号